平南县7项入选为自治区级非物质文化遗产

小伙伴们,你们知道吗,截止目前,平南县已经有7项入选为自治区级非物质文化遗产,这些非物质文化遗产有的巧夺天工,有的精致美丽,有的趣味横生。快跟小编一起来看看咱平南这些“宝贝”吧!

▲贵港市第二批自治区级非物质文化遗产名录项目:

1.平南牛歌戏

平南牛歌戏是桂东南地区现存最古老的民间小戏剧种之一,是由平南人民经过几个朝代演唱演绎而形成现在所演唱的牛歌曲调。牛歌戏的发祥地源于县内大新镇四岩山,古称平南牛歌圣地。

平南牛歌戏于1986年被编入《中国戏曲志·广西卷》,确立牛歌戏在广西地方剧种中的主要地位。2008年被广西壮族自治区人民政府公布为第二批非物质文化遗产名录;2012年平南县被中国民间文艺家协会评为“中国牛歌戏之乡”。

平南牛歌戏是平南人民生产和生活的体现。它古朴优雅,具有一定的审美价值。另外它唱词独特,四句一组,平仄分明,在人类学、语言学、民俗学等都极具学术研究价值。

2.平南三利小刀锻制工艺

平南三利小刀是平南传统的手工艺制品。

其生产的历史可追溯到清乾隆十三年(1748年),当时平南县上渡雅埠、六凤一带郑氏村民以生产小刀为生,开设了很多生产小刀的家庭作坊。二十世纪初,一个叫黄大泡的人从桂平马皮灌水村迁到平南谋生,投靠上渡雅埠打制小刀的亲戚,也以打制小刀为生。由于家境贫寒,他的大儿子黄三利(1906——1945年)自小便辍学在家帮忙。黄三利聪明伶俐,悟性甚高,他在原来的锻打小刀技术基础上摸索出一套独特的淬火技术。后来他雇请了3名工人在平南镇乌江村以“黄三利”为招牌开了间小作坊。三利小刀的制作要经过选料、剪料、锻打、淬火、精锉等三四十道工序,其独特的淬火技术,使三利小刀刚柔相济、刃口锋利、式样精巧,由于所打制出的小刀工艺精细,物美价廉,并在刀刃处镌刻有“三利”二字,“三利”小刀因而远近闻名。

平南三利小刀锻制工艺于2008年被自治区人民政府公布为第二批广西壮族自治区非物质文化遗产代表性项目名录。

3.平南县大安校水柜习俗

平南县大安校水柜习俗是一个自发形成的群众性活动,它起源于清朝道光年间,大安镇(古称大乌圩)是广西三大名镇之一。大安圩商铺林立,小巷纵横。

道光十四年(1836年)遭遇一场特大火灾,把大安圩变成了一片废墟,损失极为惨重。火灾过后,镇上各界有识之士认识到防火工作的重要性,发动各商号、店铺和街坊,组成义务消防组织,并制定了消防公约。民国五年(1916年)农历八月二十日大安镇居民举行了一次大规模的消防演练活动,自此以后,每年的农历八月二十日就约定俗成成为大安镇传统消防节。

大安消防节至今已有180多年的悠久历史,是中国最早、规模最大,动员最广泛的乡镇消防节。目前各消防所都保存有一至二台晚清时期的各类消防器械(有的还可以使用),比如手动射水枪、消防帽、消防木桶、火钩、喉叉、火炬及用于报警的铜锣等。大安校水柜习俗已于2008年获批为自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。

▲贵港市第一批、第二批自治区级非物质文化遗产扩展名录:

4.广西八音(平南大成八音)

八音是广泛流行于我国南方的最古老乐种之一,属民间音乐。

平南大成八音至少早在宋代就出现,它是由宋代的平南乐发展、演变、传承而来。南宋周去非在《岭外代答》卷之七乐器中记载:广西诸多郡人能合乐。城郭村落、祭祀、婚嫁、丧葬无一不用乐,虽耕田亦心口乐相之,盖日闻鼓动笛声也。每岁秋成,众招乐师教习弟子,听其音韵。鄙野无足听,唯平南系古龚州,有旧教坊。乐甚整异,时有以教坊得官,乱离至平南,教土人合乐,至今能传其声。

大成八音于2010年经自治区人民政府批准自治区文化厅确定为第一批、第二批自治区级非物质文化遗产扩展项目名录。

▲贵港市第四批自治区级非物质文化遗产名录项目:

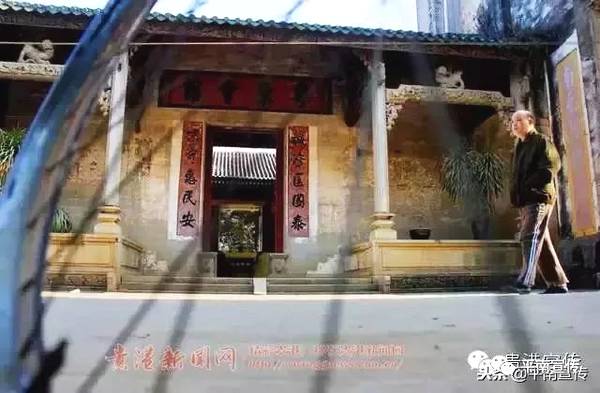

5.平南大安粤剧

(平南大安粤东会馆)

大安粤剧是在广东粤剧、广东音乐的影响下形成和发展的,至今已有150多年的历史。

明末清初,由于政治、军事等原因,大批广东人移民广西,把粤剧传带到广西。清末粤剧艺人李文茂在平南传艺授徒,为平南大安、武林播下粤剧种子,大安粤剧便传播开来。上世纪二三十年代,大安镇的粤剧爱好者成立了三个音乐社,后又在音乐社基础上成立三个粤剧社。1954年,为了便于领导和宣传演出,又把三个粤剧社联合起来,成立大安业余粤剧团,从此以后至九十年代,大安粤剧进入重要发展时期,现平南镇、大安镇、丹竹镇、思旺镇等均有粤剧曲艺社团。

大安粤剧于2012年获自治区人民政府公布为第四批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。

▲贵港市第五批自治区级非物质文化遗产名录项目:

6.平南杖头木偶

平南县杖头木偶,土话又称木甩戏或木碌戏,是平南县内较受村民喜爱的地方小剧种,分布在平南县的各乡镇。

据传杖头木偶戏传入平南在百年左右,清末民初一广东女艺人带领一个粤剧队过山班上广西卖艺谋生,因当时战乱而失业,落籍于桂平马皮,为求生存,她自雕木偶代替演员,并传艺于三个儿子:寿州、汉州、兴州。兴州到平南卖艺,我县的黄任兴和洪名安拜他为师,苦练数年,成为平桂两县有名的木甩佬。其后杖头木偶受其影响,逐渐发展,几经兴衰,到上世纪八十年代达到极盛。

平南杖头木偶于2014年获自治区人民政府公布为第五批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。

▲贵港市第六批自治区级非物质文化遗产名录项目:

7.竹木藤芒编织工艺

平南县的竹木芒藤编织工艺属于典型的手工技艺,其编织工艺历史悠久,可以追溯到清代。是分别以竹、木、藤、芒为主要原料编织物品的一种工艺。这种编织工艺主要分布在平南县的平山、寺面、六陈、思旺、思界等乡镇。几乎每家每户都有一两个编织能手。编织日常生活所需品和农业劳作的工具。

平南竹编以瓷胎竹编为主,它是以精细的单竹(本地竹类中的一种),加工成柔韧的篾丝,所用的竹丝要选用单竹中间优质的几节,经过割青、锯节、开片、烤色、起薄、刮片、抽匀、染色等精细加工才能制成。

平南的藤编主要是用藤子编制各种实用工艺品,它是以粗大结实的藤条扎成骨架,然后根据不同的产品,用藤蕊、藤皮采用平编或排编的方法编成。由于藤条柔韧适度,不易折断,编织出来的织件造型生动,赏心悦目。

平南的芒编工艺是以本地特有的芒箕草的皮和芯作材料,经艺人精心编织的一种编织工艺。芒箕草是一种多年生草本植物。长得旺盛的芒箕草可高达2米左右,皮和芯都是光亮无节,咖啡色,坚实柔韧,无毒无味,不生虫,编织成织件,适宜盛放种类食品。平南芒编看样选材,量形下料,按编织艺术分,可分为稀花和密花两种。一般芒椅、芒篮、芒屏风等多以稀花编织,箱、柜、箩、盘则多以密花编织。芒编还分无骨芒编和茎骨芒编,无骨芒编工艺品主要有斗、盘、篓、箩等。茎骨芒编主要有椅、箱、柜、屏风等。

平南的竹木芒藤编织工艺,用料讲究,编织技艺独特,在编织过程中融入许多书法、绘画中的图案,独具特色,是中国传统文化的体现和反映,具有深厚的文化内涵。